(写真をクリックすると拡大します)

“危険な男”は“無害な男”

2012年7月19日

ポートブレアのアバディーン・バザールにある安宿「A・ロッジ」には、出たり入ったりしながら都合10泊ほどした。

このロッジを紹介してくれたのは、往きのフェリーで知り合ったアラブ系フランス娘のサブリーナだった。アンダマンが2度目の彼女は、前回もこの宿を利用した。

一緒にロッジに行って、空き部屋の有無を尋ねた。宿の主人夫婦は彼女を覚えていた。夫婦は彼女と私を見比べて、けげんな表情でサブリーナに聞いた。

「2人でひと部屋か?」

「NO!」 彼女と私が瞬時に反応した。

でも、その時以来、宿の主人夫婦には、サブリーナは私のガールフレンドということになった。からかいの意味も込めて。

サブリーナは翌日早々に次の目的地に向かって出立したきり戻らなかった。

「あんたのガールフレンドは、行ったきり戻って来ないねぇ~」。宿のカミさんは、私の顔を見るたびにつぶやいた。

中、北アンダマンの探索から戻って2、3日後のこと。ジャパニーズ(私のこと)の紹介だと言って、1人の若い女性(これまたフランス娘)が、部屋を求めてロッジを訪れた。北アンダマンのマヤブンダールでちょっとだけ情報を交換した娘さんだった。名前は聞かなかったから知らない。宿のおやじは「2人目のガールフレンド」と名付けた。

島巡り最後のリトル・アンダマン島からポートブレアへの帰り、フェリーの食堂で1人のスイス人女性から声をかけられた。「見渡したところ、この食堂の客で外国人旅行者はあなただけだったので・・・」と。

彼女はポートブレアに早朝着くと、その日の午後には他の島に旅立って行った。その長い待ち時間の間、「どこか荷物を預かってくれるところはないかしら?」と相談され、私は「A・ロッジ」に頼んでみることにした。宿の主人夫婦は快く彼女の願いをかなえてくれた。夫婦と彼女の会話から、カテリーナという名前であることを知った。

宿のおやじが私をからかった。

「これで3人目(のガールフレンド)だ。おぬしはdangerous manだ」

カテリーナには、アンダマンを去る前日にアバディーン・バザールの路上で偶然再会した。ボーイ・フレンドと一緒だった。ふたりと握手して別れた。

先のふたりとは、その後出会うことはなかった。1年がかりでインドを旅すると言っていたサブリーナは、今もこの広い国のどこかをほっつき歩いていることだろう。

山羊を見よ。自分の運命に何を思いわずらう

2012年7月17日

北アンダマンのマヤブンダールから南アンダマンのポートブレアまで、9時間がかりでバスで移動した。途中の海峡をフェリーで2度渡った。

山道に等しい1車線のガタピシ道路。バスはクーラーなんてあるわけないオンボロ。窓もドアも開け放しにして走る。こちらでは普通のことだ。

大人でもこの暑さには閉口するのに、乳幼児を抱えた母親が前方の席にいる。時々、幼子のむずかる泣き声が聞こえてくる。ご苦労なことよなぁ・・・

そのうち後方からも幼児の泣き声が聞こえてきた。はてな?うしろの席に子どもが乗っていたかしらん? ふり返ってみても子どもの姿は見当たらない。さては空耳か。でもまたしばらくすると、弱々しい幼児の泣き声がする。このところトシのせいで目も耳も悪くなった。音のする方向を感知する能力が衰えたわい。

途中の休憩時間にこの謎が解けた。バスの後方と横っ腹のトランクに山羊が詰め込まれていたのだった。

われわれ乗客だって窓からの風だけではたまらなく暑いのである。真っ暗な狭いトランク、しかも鉄の車体は焼けるように熱くなっている。

山羊の持ち主も心配なのだろう。休憩の度にトランクの扉を薄めに開けて、山羊たちの様子を見る。開いた扉の隙間から山羊たちの尿がチョロチョロと流れ出た。

合計で15頭ほどの山羊が、この過酷な長旅にもおとなしく耐えていた。時々メェーと、か弱い鳴き声をあげながら。

インドに限らず途上国では、山羊はどこにでもいる。田舎はもちろん都会にもいて、放し飼いのまま道端の草をはみ、勝手にゴミ箱なんかをあさって生きている。紙でも残飯でも喰うから、体のいい掃除係の役目も果たしている。大きく育てばおいしいマトンも提供してくれる。人間にとっては本当に便利で役に立つ生き物だ。

ポートブレアに着いた翌日、肉市場を通りかかったら、男から声をかけられた。昨日の山羊の持ち主だった。「ちょっと来な」と言うからついて行ったら、軒を並べた肉屋の1つに入った。彼はそこに勤めていた。大きな枝肉を台の上に載せて手際よく細切れにしていく。昨日の山羊たちは、彼が地方から買い付けてきたものだった。

作業が一区切りついたところで「どーだい、茶でも」。近くのチャイ屋からチャイを1杯持ってくると、ご馳走してくれた。私は男の包丁さばきを眺めながらチャイをすする。

目の前に、昨日の山羊の中の1頭(たぶん)が、引っ張られてきた。市場の屠(と)殺人が、なんの感慨もなさそうに、山羊の首にナイフを入れた。一声もなく倒れた山羊は、少しの間、脚をけいれんするように動かしていた。血が流れ出るのを待ってその屠殺人は、首のところから頭部を切り落とし、軒から吊したひもにその頭部だけをぶら下げた。首を切り落とされた山羊は、それでも後ろ脚を弱々しく跳ね上げていた。

屠殺人は、四肢の膝関節から下を切り落とし、腹部の皮に切れ目を入れると、胴体を逆さまに釣り下げ皮はぎにかかった。この店の作業の合間に、隣の店の前でも次の山羊の首にナイフを入れた。不自然なところのまったくない、手際の良い作業だった。

仲間が解体される、すぐそばで自分の順番を待つ山羊たちが、間近に迫った運命を知ってか知らずか、いつものトボケた表情でぼんやりしている。特段自分の運命を悲観しているふうでもない。

そんな光景を、風景でも見るように眺めながら「もし山羊が自殺できるとしたら」などと変なことを考えていた。

山羊は自分の運命を悲観して自殺するだろうか? しないような気がする。やっぱり従順に自分が「処理」される順番を待つのじゃないだろうか。

万一自殺したとしたら・・・屠殺人にとっては手間が1つ省けるだけの話かもしれない。さっそく皮をはぎ、逆さにつり下げ・・・

Andaman Album(一部インド本国含む)

2012年7月15日

アンダマン諸島(インド領), PhotoAlbum写真アルバム アンダマン, リトルアンダマン コメントを残す

(クリックすると拡大します)

ココナツの実は未熟が美味

2012年7月13日

アンダマン諸島(インド領) アンダマン, ココナツ, ニール島, リトルアンダマン コメントを残す

ニール島のバンブーハウスに泊まっていた時のこと。夜半に突然ものすごい衝撃音が響いた。ドスンという何か重たい物がたたきつけられたような音。

朝起きてみると、ココナツの実が1つ地面に転がっていた。

バンブーハウスの屋根を覆うように、天高くココナツの木が生えている。その地上から十数メートルのところに、実が5つ6つかたまってなっている。その実が熟して自然に落下する。時々バンブーハウスの屋根を直撃し、とてつもない大きな音を立てる。昨夜も1つが落ちたのだった。

バンブーハウスの屋根を覆うように、天高くココナツの木が生えている。その地上から十数メートルのところに、実が5つ6つかたまってなっている。その実が熟して自然に落下する。時々バンブーハウスの屋根を直撃し、とてつもない大きな音を立てる。昨夜も1つが落ちたのだった。

落ちてくるのは実だけではない。枯れた葉も落ちてくる。「葉」とは言っても幹から直接生えている葉は、根元のところが10センチほどの太さ。地面に落ちてきた時は、これも大きな音を立てる。実も葉も直撃されたら危ないのじゃないか? 地元の人に聞いてみたが、「そんな物でケガした島民はいない」という返事だった。

隣のバンブーハウスに泊まっていたイスラエルの青年が、ナタを借りてきてココナツ割りに挑戦した。堅い殻を割るのに苦戦の様子だったが、ようやく2つに割り、1つを私にくれた。

殻の内側についた厚さ1センチほどの白い部分を、ナイフでほじって喰う。ちょっと甘くて油があって、さくさくしていて味は悪くない。でも堅い繊維質が口の中に残った。

スプーンでほじってみたが、堅くて歯が立たなかった。残りを犬にやった。白い実は犬にとっても好物なようだが、彼らも殻から白い部分をはがして喰うのには悪戦苦闘していた。

リトル・アンダマン島のココナツ林で、収穫作業中の男に呼び止められた。男は完熟前のまだ“若い”実を取り上げると、使用人らしい男にナタで穴を開けさせ差し出した。私はその穴に直接口をつけてココナツ・ジュースを飲んだ。サイクリングで乾いたのどに、かすかな甘みが心地よかった。

男は空になった実を真2つに割り、内部をえぐり取った。ゼリーより少し堅めの白い部分が、ペロンと簡単にはがれた。喰ってみると繊維質はまったくなくて、牛乳プリンのようだった。放し飼いのブタが、おこぼれを期待して近寄ってきた。

ココナツの実をそのまま味わいたいのなら、完全に熟したものではなく、若いうちに採ったものの方がうまい、ということを初めて知った。

夜明け、浜は水洗トイレでもある

2012年7月11日

アンダマン諸島(インド領), 笑Say アンダマン, ウンコ, マヤブンダール, 北アンダマン 2件のコメント

北アンダマンの小さな町マヤブンダールに前後5泊した。毎朝日の出前に浜に出て、魚の水揚げ風景を眺めていた。この付近は「マヤ」と呼ばれる小ニシンに似た小魚がよく獲れる。地名の「マヤ・ブンダール」もここからきたらしい。

インドの東端に位置するアンダマン諸島の朝が明けるのは早い。薄明るくなる5時ころ、焼き玉エンジンを思わせる乾いた音が沖合から響いてきた。

浜辺には夫の帰りを待つ女房や、魚売りの女たちが金ダライを頭に載せて集まってくる。ここで仕入れた魚をマーケットで売るのである。5時半、日の出。太陽光が海面に強烈な光の帯を反射する。女たちのカラフルな衣装がよく映える。

船と漁師と金ダライの女たちの姿が、シルエットとなって長い影を描く。美しい!

この光景から一転、岸辺に目を落とすと、ありとあらゆるゴミが捨てられ、潮の香りと腐敗臭が微妙に混ざり合って、やはりここもインドだなぁ、などと思ってしまう。

この光景から一転、岸辺に目を落とすと、ありとあらゆるゴミが捨てられ、潮の香りと腐敗臭が微妙に混ざり合って、やはりここもインドだなぁ、などと思ってしまう。

潮の引いた海岸線の近くで、ウンコ座りをしている人影がポツリポツリと見える。こちらの人は路上でもよくこのスタイルでたたずんでいることが多いから断定はできないけれど、多分、朝一番の「用足し」であろう。

浜は彼らの水洗トイレでもある。浅瀬なら排泄物は即、群がってきた小魚たちの餌になる。

薄暗い浜辺を歩いていて、生まれたてほやほやのウンコを踏んづけそうになった。これも日中の強烈な太陽光線の下ですぐに干からび、次の大潮の時にきれいに洗い流され、海に運ばれて行って魚たちの餌になる。大きく育った魚を漁師たちが獲り、女房たちが売りさばき、私たちが喰う。シンプルな自然循環の法則。

幸運は寝て待つ、超怠慢釣り師

2012年7月10日

アンダマン諸島(インド領), 笑Say アンダマン, ニール島, 釣り コメントを残す

釣りが好きなせいで、旅行中も暇を持てあましたときなど、桟橋に釣り人を見に行く。

日本と違って、ここいらの釣りスタイルは実にシンプルだ。釣り道具と言えばテグスと針だけ。日本の釣り師のように、高価な竿とリールそれぞれ複数個に、仕掛けやら何やら背負いきれないほど持って釣り場に行くような物好きはいない。

おもりはそこいらに転がっている石ころ。テグスは潰れたペットボトルに巻きつけてある。針に小魚なんぞをつけて、鎖がまの要領で頭上でぐるぐる回して、沖に向かって飛ばす。当然あまり遠くには飛ばない。うまくして15メートルも飛べばいい方で、10回飛ばして5回は足下に落ちる。

これまで見物していて、大物を釣り上げたのを見たことがない。せいぜいが小魚程度。しょせん子どものお遊びみたいなものである。

それにしてもニール島の桟橋で見かけたこの男、釣り師の風上にもおけない怠慢なヤツだった。桟橋上にひっくり返って天を仰ぎ、それでも時々はテグスを持った片手を動かして、魚に誘いを入れていた。

「これじゃ、釣りの神様、魚の神様もおかんむりだろうなァ。“釣り道”にもとるよ」

たいしてアタリもないのを確かめて、桟橋を後にした。

翌日小さな雑貨店で買い物をしていたら、薄暗い店の奥から客の男が声をかけてきた。

「きのう、あれから、大物を釣ったぞ。重さが2キロもあったぜ」

昨夜の怠慢釣り師だった。釣った大物はカメラ付き携帯で証拠写真も撮ったという。「携帯は家に置いてきた。一緒に家に行って写真を見るか?」。その誘いはお断りした。それにしても2キロといえば、岸壁からの釣りとしては、けっこうな大物だ。

日本のテレビ釣り番組では「アングラー」とか称する、よくわけの分からん肩書きの専門家が、釣り道具の選び方、釣りのテクニック、釣り場、タイミングなど、いろいろなウンチクをうるさいほど講釈する。

だけど釣れるか釣れないかなんて、しょせん魚に聞いてみないと分からんことではないか、と私は思う。最終的には魚本人の気の向き次第と時の運。ウンチクや道具で釣れるわけじゃない。

日本のテレビも、この超怠慢男を少しは見習ったらヨロシイ。

1日千円で優雅な?リゾート暮らし

2012年7月9日

ひとの進化と拡散, アンダマン諸島(インド領) アンダマン, ニール島, バンブーハウス, ヒンズー寺院 コメントを残す

有人無人合わせて600近くあるアンダマン諸島の中で、ニール島とハヴァロック島は、リゾート地として人気が高い。ヨーロッパなどからの若いバックパッカーに加え、インド本土からもはるばる海を渡って、この島で休暇を過ごす。

ニール島に4泊して“リゾート”を体験した。

初日の宿は1泊150ルピー(60ルピー=約百円として約250円)のバンブーハウス。高床式の竹造り、広さは3畳くらい。立ち上がると天井に頭がつっかえる。電気は来ているのだが、電球がなかった。汚い共同のトイレとシャワー。竹を編んだ壁を通して外から入ってきた光が室内に影絵を描く。マンハッタン並みとは言わないけれど、ちょっとした夜景のよう。

光と同時に蚊も出入り自由。これは蚊帳でしのぐ。風通しもさぞかし良かろうと思ったのだが、入り口を閉めると意外にムワァと熱気がこもる。

「キャンプ気分で過ごせばいいわい。原始人の気分も味わえる」と、ここに決めた。

床に直接敷いたマットレスはしっかりと湿気を含み、シーツは樹木の葉っぱや土くれで汚れ、洗濯した形跡はなかった。服のまま寝たが、背中がじっとり湿ってきて、さすがに心身とも休まらない。

原始人を気取っても、しょせんひ弱な“文明人”。ひと晩でネをあげて、翌朝早々に次のねぐらを探した。

2日目の宿もバンブーハウスだったが、広さは1日目の3倍くらい、内部にダブルベッドが取り付けられていて、清潔なトイレ、シャワーもある。ふだんは1泊300ルピーのところ、客が少ないので200ルピーにディスカウントしていた。

朝食はその宿の東屋風レストランで。外部の路上食堂で喰うより5割がた高くつくのだが、食堂のカレー料理には少し疲れた。

ミルクティー15ルピー(路上食堂なら5ルピー)、トースト20ルピー、オニオンオムレツ25ルピー、ミネラルウォーター1本20ルピーで計80ルピー。

さて飯も食ったし、宿の前の海でシュノーケルでもするか。百ルピーを払って宿からフィンとマスクを借りる。もともとが安物の用具だから、どれもどこかイカレている。

島の周囲のサンゴは、すっかり枯死していた。2004年の大津波に加え、翌年の海水温上昇で浅い海域のサンゴは全滅してしまったのだそうだ。

海から戻って、また宿の食堂でチキン・ブリヤーニ(インド風鶏肉入りチャーハン)120ルピーを注文。仲良くなったウェイター兼料理人兼小間使いの現地人スーラージから、小さな紫色のタマネギを1個分けてもらう。細かく刻んでブリヤーニに混ぜて喰うと、油こさが薄らいでうまい。スーラージの好意でタマネギはサービス。

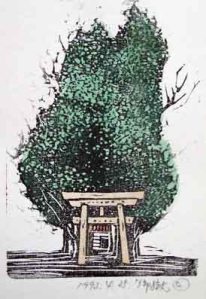

夕方、近くの小さなヒンズー寺院で、何かお祭りのようなことをしていた。寺院の隅っこで見物していたら、上半身裸の寺の主が、祭壇の方に来い、と手招きした。

「わしゃ、仏教徒だい」と断ると

「かまわん。お参りして行け」という。

仏式のように手を合わせるのもOK。あとは両手を床に肘からついて、頭を床にこすりつける。

そーいや、神様、仏様を拝んだことは、ここしばらくなかったなぁ~などと思いながら、見よう見まねでお参りした。

各民族には独自の文化があり、文化の大きな柱は言葉と、たいがいは宗教であることに思いをめぐらす。民族という1つの組織を統合するのには、独裁であれ、民主主義であれ、共産主義であれ、何か「宗教のようなもの」が不可欠なのかもしれない。その線上に日本の天皇制もある・・・

私のような組織嫌い、会社嫌い、町内会嫌い、国家嫌いは、しょせん根無し草。不安定なままなのだろう・・・そんなことをぼんやりと思いながら、ふと我に返ると、寺の主が賽銭を要求していた。仕方ないから10ルピー寄付。

夕食はフィッシュ・カツレツ70ルピー。路上のチャイ屋で5ルピー、道端で売っていた揚げたてコロッケ2個で10ルピー。

それに自転車を1日借りて50ルピー。締めてこの日の出費は645ルピー、日本円にしてほぼ千円だった。

この宿で働くスーラージーの日当は3食付きで130ルピー、日雇い労働者の日当が300ルピーくらいらしいから、1日600ルピーの出費は少ない額ではない。もちろん、ニセコのリゾートなんぞを思い浮かべてもらっては困る。

インド本土から来た観光客はお金持ちが多いから、どちらかというともう少しマシな、1泊500~800ルピーくらいの宿に泊まる。150~300ルピーの宿は、ヨーロッパからの若者が多い。1泊800ルピーくらいからエアコンが付く。

1ヵ月余り滞在したアンダマンでは、私は1度もエアコン付きの宿に泊まらなかった。扇風機だけで過ごした。毎晩暑苦しかった。

ツナミ・ハウス

2012年7月7日

ひとの進化と拡散, アンダマン諸島(インド領), 地震火山earthquake volcano アンダマン, スマトラ沖大地震, ツナミ・ハウス, リトルアンダマン コメントを残す

リトル・アンダマン島に足を伸ばしたのは、もしかしたらTribeのオンゲに出会う幸運に恵まれるかもしれないという期待もあったけれど、この島が2004年のスマトラ沖大地震による大津波の被害を被っていたからだった。

大津波の痕跡は残っているのだろうか? 住民はどの程度、当時を記憶しているのだろう?

答えは、痕跡はほとんどなかった。だが、津波の記憶はしっかり残っていた。8年前のことだから当然だろう。

ハットベイ村の広場で、クリケットに興じていた10~16歳くらいの少年たちに聞いてみた。1番下の子は別として、ほとんどの子どもたちが、その日のことを覚えていた。

16歳の少年は「地震が来て、しばらくすると海の水が引いていった。そのあと大波が3度この地区を襲った。一面が海になったのを、8歳の僕はあの高台に避難して、父と一緒に見ていた」と、少し離れた小高い丘を指した。ほとんど真っ平らの島にも、中央部分に高さ50メートルくらいの高まりがある。

その丘の斜面に同じような造りの住宅が並んでいる。津波後に政府が被災者のために建てた、集団移転住宅街である。地元の人たちは「Tsunami house(ツナミ・ハウス)」と呼んでいた。

翌日早朝「ツナミ・ハウス」の並ぶ丘まで歩いてみた。平屋トタン屋根、壁はクリーム色で統一された住宅が200軒ほど、丘のすそ野から中腹にかけて並んでいた。木造部分とコンクリート部分が組み合わさった、ここ以外では見たことのない構造。

ツナミ・ハウスは海岸から直線距離にして約1キロ離れ、漁船の水揚げ場所までは道のりにして2キロほどある。

朝6時半、太陽が強い日差しを降り注ぎだした。その中を女房たちが大きな金だらいを頭に乗せ、ゆっくりゆっくり歩いて魚揚げ場に向かう。集団移転のせいで、女房たちは毎朝この距離を歩いて浜に通うハメになった。

私の泊まっていた宿は、3階建てのコンクリート造りで、海岸に近いところにある。大津波で付近の木造建築物は流され、この宿も深さ2メートルほどの水に浸かり1階部分は水没したが、建物は残った。スタッフと客は逃げて無事だった。

宿の隣の荒れ地に、コンクリート土台が残っていた。津波で流された建物の跡だろう。

昨年、三陸地方を襲った大津波のあと半年くらいたって訪れた被災地でも、建物の土台だけが残っているのを目にした。

ハットベイ市街地の海岸沿いに走る道路沿いには、木造掘っ建て小屋の食堂や小間物店が軒を並べている。これらの建物は、津波後に徐々に建てられたものなのだろう。仕事場としてだけ使われ、住居は離れたツナミ・ハウス。

結局、人々は便利な低地に活動の場を求めることになる。世代が交代する30年後、50年後、100年後、人々はきっとまたこの海岸近くに生活の場を求めることになる。どーも、そんな気がしてならない。

クロコダイル!!

2012年7月6日

ひとの進化と拡散, アンダマン諸島(インド領), 笑Say コメントを残す

リトル・アンダマンで泊まった宿の横に、ちょっと大きめの池みたいな入り江がある。狭くて浅い流出口で海とつながっていて、干潮の時は、そこから海に水が流れ出し、満潮になると逆に海から入り江に水が入ってくる。

入り江の向こうは砂州状のビーチになっている。そのビーチで地引き網漁が始まった。カメラをひっつかんで、入り江を渡ろうとした。

水際には数隻の小舟が並び、その上で男2人が漁の準備をしていた。

私は小舟の横を通り抜け、水に入った。底はヘドロのようにぬるぬるしていて、水の透明度はゼロ、少々気持ちが悪い。しかも意外に深い。ちょっと進んだら、すぐに水が膝頭を越えた。これじゃ中央部分は腰以上の深さだろう。あきらめて途中から引き返した。

小舟の上から私の方をうかがっていた男が「向こう岸に行くのなら、あっちの橋を渡って、ぐるっと遠回りして行け」と身振り手振りで教えてくれた。

そしてひと言。

「クロコダイル!」

えーっ、こんな小さな水たまりに?!

そーいや、どこかこの近くで、「ワニに注意」の看板を目にした覚えがある。そうだった。あの橋のたもとに、ワニの絵と「Beware of crocodiles」と書かれた看板が出ていたのだった。

そーいや、どこかこの近くで、「ワニに注意」の看板を目にした覚えがある。そうだった。あの橋のたもとに、ワニの絵と「Beware of crocodiles」と書かれた看板が出ていたのだった。

それにしても小舟のふたり、私が水の中に入って行くのを近くで見ていたはずなのに、その時は何も注意してくれなかった。引き返してくる段になって教えてくれるなんて・・・